Neben dem gewöhnlichen Durchreiseverkehr mit Paßzwang und Zollrevision bestand auf

den Strecken Lauenbrück - Danzig - Marienburg sowie Konitz-Marienburg ein

privilegierter Durchgangsverkehr. Für die von polnischen Eisenbahnern geführten

Transitzüge mit deutschen Wagen, aber polnischen Lokomotiven, bestand weder

Paßzwang noch Zollkontrolle, Türen und Fenster mußten allerdings auf den

Korridorbahnhöfen geschlossen bleiben. Schwierig war es für Reisende, die von

Pommern über Lauenburg visumfrei nach Danzig fahren wollten. Sie durften aus dem

Transitzug in Danzig nicht aussteigen, sondern mußten weiterfahren nach Marienburg

und von dort auf der gleichen Strecke zurück nach Danzig, was immerhin einen Umweg

von 120 Kilometern ausmachte.

Noch komplizierter gestaltete sich der Sachverhalt bei Militärzügen, wenn im Altreich

stationierte Truppenverbände an den Manövern in Ostpreußen teilnahmen. Nach

vierzehntägiger Vorankündigung durften dann täglich höchstens drei Züge den Korridor

durchqueren, aber niemals zwei Züge sich gleichzeitig dort befinden. Die Fahrten

mußten bei Tageslicht erfolgen, die Waffen in besonders bewachten Waggons befördert

werden. Während der Fahrt durch den Korridor unterstanden die deutschen Soldaten

polnischen Strafgesetzen. Letzten Endes stellten die polnischen Hoheitsrechte über

die deutschen Eisenbahnverbindungen nach Ostpreußen einen unhaltbaren Zustand dar.

Erst als es gelang, den Seedienst Ostpreußen mit eigenen Schnellschiffen großzügig

auszubauen, verloren die souveränitätseinengenden polnischen Bahnvorschriften die

Wirkung eines beliebigen Druckmittels gegen Deutschland.

Eine ähnlich unbefriedigende Situation wie im Eisenbahndurchgangsverkehr zeigte sich

auch bei den Telefonverbindungen zwischen beiden Teilen des Reiches. Auch dort

sollte das Meer verbinden, was zu Lande getrennt war. Mit der Einrichtung des ersten

Selbstwählamtes durch Siemens & Halske in München hatte in Deutschland die

Automatisierung des Fernsprechverkehrs begonnen. Eine deutliche Sprachverständigung

war aber nur bis zu einer Entfernung von 34 Kilometern möglich. Erst der

nachrichtentechnische Fortschritt während des Ersten Weltkrieges erlaubte in

rascher Folge die Überbrückung immer größerer Entfernungen. Im Wettbewerb mit der

stetig leistungsfähiger werdenden drahtlosen Löschfunkentelegrphie des aus

Königsberg stammenden Professors Max Wien wurden auch die Fernsprechkabel immer

länger. Für den störungsfreien Telefonverkehr nach Ostpreußen kam für die Reichspost-

und Telegrphenverwaltung nur ein in der Tiefe der Ostsee verlegtes Seekabel in

Frage. Im Unterschied zu den in ausgehobenen Erdgruben verlegten Landkabelleitungen

wurden die Seekabel unmittelbar vom Schiff aus ins Wasser verlegt. Die Schichauwerft

in Elbing hatte bereits im Jahre 1905 für die Norddeutschen Kabelwerke den

Kabeldampfer "Großherzog von Oldenburg" gebaut. Seekabel waren also eine altbekannte

Einrichtung, wobei jedoch zu bemerken ist, daß die früheren Seekabel nur der

Telegraphie, nicht jedoch der Telekommunikation dienten.

Ein Kabel besteht aus einer biegsamen Kupferleitung, umgeben von einer Schutzhülle

gegen mechanische oder chemische Beschädigung. Mehrere Dutzend sehr dünne,

gegeneinander isolierte Kupferdrähte bilden bei einem Fernsprechkabel den

stromführenden Teil. Wenn das Seekabel nach Ostpreußen seine Aufgaben als Ersatz

für die unsichere Korridor-Landkabelleitung möglichst vollkommen erfüllen sollte,

mußte es als kombinierte Fernsprech- und Telegraphenleitung eingerichtet werden,

daß heißt, mehrere Leiterbündel enthalten, die zum Schutz gegen den Wasserdruck

in einen Bleimantel eingebettet waren. Der Durchmesser des Seekabels betrug 52

Millimeter, das Gewicht 11 Kilogramm pro Meter.

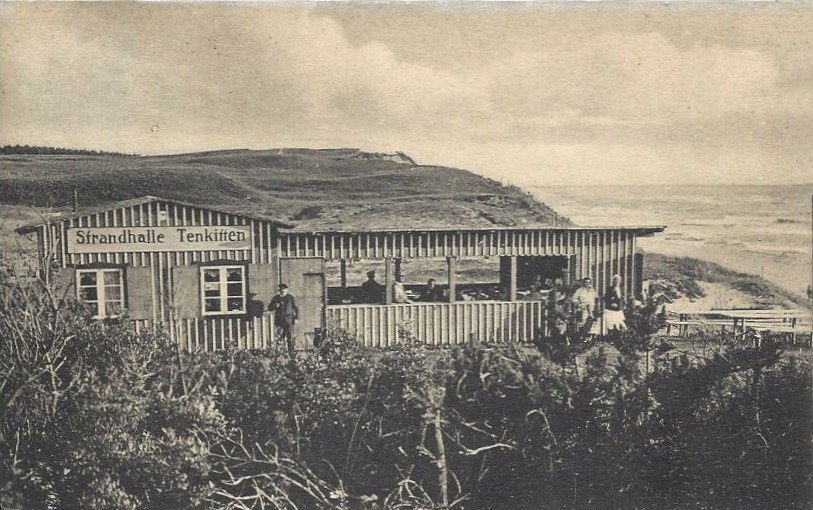

Welche Lage sollte nun das zwischen der pommerschen und der ostpreußischen Küste

zu verlegende Seekabel einnehmen? Als östlichen Landungspunkt wählte man

schließlich Tenkitten, etwa 10 Kilometer nördlich von Pillau. Im Westen erreichte

das Kabel bei Leba den Ostseestrand. Zwischen beiden Punkten waren 170 Kilometer

Entfernung zu überbrücken. Der weiteste Abstand zur Seeküste betrug 60 Kilometer,

die größte Tiefenlage des Kabels in der See lag bei 110 Metern. An das Seekabel

schlossen sich beiderseits oberirdische Leitungen an, im Osten zunächst nach

Königsberg, in Leba nach Berlin und Stettin, den vorläufigen Betriebsämtern

für die neuen Verbindungen.

Nach sorgfältigen Planungsvorbereitungen konnte das im August 1920 fertiggestellte

Ostpreußenkabel für die Telekommunikation freigegeben werden, es war das seinerzeit

längste Fernsprech-Seekabel der Welt. Die Reichspostverwaltung hatte keine Kosten

gescheut, das kombinierte Fernsprech- und Telegraphenkabel zu installieren, dessen

Schutz außerhalb der Küstengewässer ein internationaler Kabelschutzvertrag regelte.

Trotz aller Fährnisse hatte die deutsche Industrie ein glänzendes Zeugnis ihrer

technischen Leistungsfähigkeit geliefert. Gar zu gerne man die triumphalen Ergebnisse

in den Abstimmungsgebieten vom 11.Juli 1920 über das neue Seekabel nach Berlin

mitgeteilt, aber die Fertigstellung hatte sich unprogrammgemäß um drei Wochen

verzögert.

Strandhalle Tenkitten: In der Nähe erreichte das Seekabel das ostpreußische Festland

In den ostpreußischen Randgebieten bereiteten die Zwangsgrenzen von Versailles

außerordentliche strukturelle Schwierigkeiten. Zwar hatte die Botschafterkonferenz

in Paris nach dem Abstimmungssieg in den Bezirken Marienwerder und Allenstein die

beiden Gebiete Deutschland zugesprochen, gleichzeitig jedoch empfindliche

Grenzberichtigungen zuungunsten des Reiches festgelegt. Entgegen der Bestimmung

im Artikel 30 des Versailler Vertrages setzte die Botschafterkonferenz die Grenze

zwischen Ostpreußen und Polen nicht wie international üblich in der Strommitte der

Weichsel fest, sondern auf dem rechten Ufer. Außerdem gliederte man einige rechts

der Weichsel gelegene deutsche Dörfer dem polnischen Staat ein und als Krönung

der widersinnigen Grenzziehung bestand der einzige Ostpreußen zugesicherte

"Zugang zur Weichsel" aus einem vier Meter breiten Weg bei Kurzebrack, der

überdies von Polen kontrolliert wurde.

Abdruck aus dem Ostpreußenblatt vom 18.Dezember 1999 Seite 12 "Die Verbindung zum Reich stand trotzdem"

Nachtrag

Durch die Abtrennung Ostpreußens vom Reich durch den »Polnischen Korridor« mußte eine unabhängige und leistungsfähige Nachrichtenverbindung geschaffen werden. Es wird daher zwischen Leba (Pommern) und Tenkitten (Ostpreußen) ein Seekabel mit 6 Doppeladern (9 Stromkreisen) und 3 Telegraphie - Einzeladern über eine Länge von 170 km, ausgelegt.

(http://www.deutsches-telefon-museum.eu/1900.htm)

Hergestellt wurde das Kabel von der Firma "Felten & Guilleaume". Verlegt wurde es mit dem Kabelleger "Randulf Hansen"über die Reederei "Neptun" aus Bremen.

An Land gezogen wurde es auch mithilfe von Pferden, u.A. des Tenkitter Bauers Klehn. Zum Betrieb wurde eigens das

"Verstärkeramt" in Tenkitten errichtet. Die notwendige Stromerzeugung erfolgte über Diesel-Generatoren.

Verlegung des Kabels

In Hinterpommern, in Leba, ging es los! Die "Randulf Hansen" der Reederei "Neptun" verlegte das Kabel 170 km weit durch die Ostsee ...

... bis hier nach Tenkitten, neben Strandhalle und "Kreuzwäldchen", kam das Kabel an Land ...

... wurde mit einer Schute vom Kabelleger "Randulf Hansen" herübergebracht und dann ...

... von den Arbeitern, auch mithilfe von Pferdegespannen, immer weiter an Land gezogen ...

... von den Arbeitern, auch mithilfe von Pferdegespannen, immer weiter an Land gezogen ...

... den "Schlangenweg" entlang, an meinem späteren Geburtshaus vorbei ...

... den "Schlangenweg" entlang, an meinem späteren Geburtshaus vorbei ...

... bis es beim "Verstärkeramt"

in Tenkitten angekommen war!

... bis es beim "Verstärkeramt"

in Tenkitten angekommen war!

Im linken Flügel des hinteren Gebäudes stand der Dieselgenerator, der Tag & Nacht lief.

Hinter dem Gebäude stand die Verteilerstation.

Von dort ging es dann - mit Telefonmasten und -Drähten - Richtung Königsberg und von dort in alle Orte Ostpreußens!

Erster Anruf 1920 in Königsberg: Postminister Giesberts ruft Präsident Ebert in Berlin an!

Herr Ebert? Können Sie mich hören? Ich rufe aus Keenichsberch an!

Erster Anruf 1920 in Königsberg: Postminister Giesberts ruft Präsident Ebert in Berlin an!

Herr Ebert? Können Sie mich hören? Ich rufe aus Keenichsberch an!

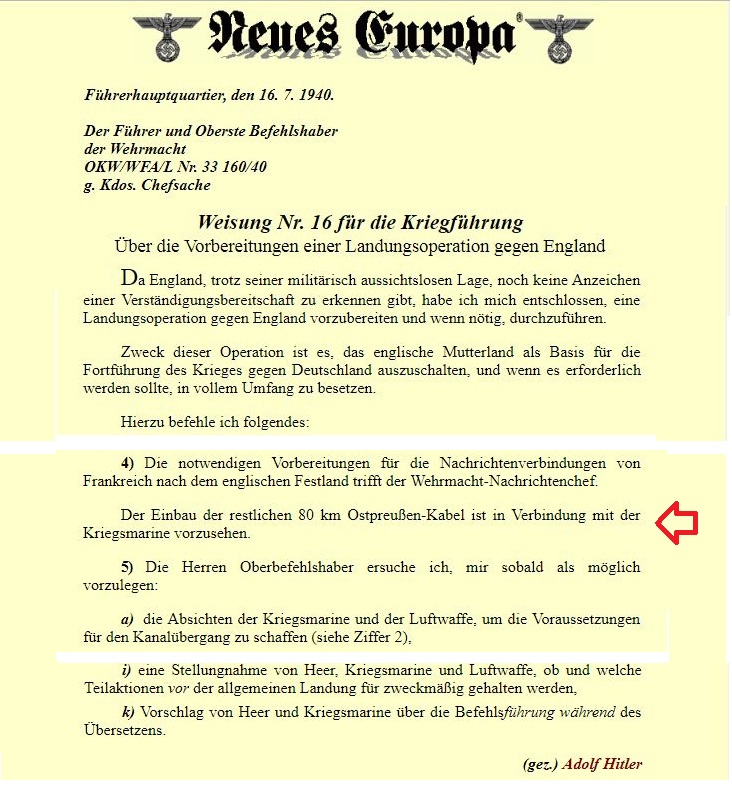

Übrig blieb ein Rest von ca. 80 km Kabel. Die wollte später die Nazi-Regierung dazu benutzen,

bei der beabsichtigten Invasion Englands, den Ärmelkanal zu überqueren.

Siehe "Weisung Nr. 16" aus dem "Führerhauptquartier" vom August 1940 für die Operation "Seelöwe":

::

4) Die notwendigen Vorbereitungen für die Nachrichtenverbindungen von Frankreich nach dem

englischen Festland trifft der Wehrmacht-Nachrichtenchef.

Der Einbau der restlichen 80 km Ostpreußen-Kabel ist in Verbindung mit der Kriegsmarine vorzusehen.

::

Ja, ja, die Vorsehung! Von der wurde damals dauernd, besonders vorm "Endsieg" schwadroniert ...

[Weisung Nr.16..]:

Bilderquelle(die beiden letzten Fotos): www.deutschefotothek.de

Bilder aus heutiger Zeit ~ Sommer 2017:

Wo das Verstärkeramt stand, steht heute dieses Haus!

Wo das Verstärkeramt stand, steht heute dieses Haus!

Dahinter stehen die Überreste der Verteilerstation ...

Dahinter stehen die Überreste der Verteilerstation ...

... allerdings: Betreten verboten!

... allerdings: Betreten verboten!